成都世运会火炬传递现'人机协作'暖心一幕:外骨骼助残障火炬手圆梦

成都天府新区正以蓬勃之姿迎接2025年第12届世界运动会。这场国际体育盛事不仅是各国健儿同场竞技的舞台,更将成为展示科技创新成果的重要平台。

在紧锣密鼓的筹备过程中,天府新区巧妙地将科技创新元素融入赛事服务体系。从智慧场馆建设到赛事服务保障,科技力量正在为这场体育盛会注入全新活力。

"创业天府"栏目特别策划"科技助力世运"专题报道,带您近距离观察天府新区如何以创新科技为世运会保驾护航,展现"科技+体育"的独特魅力。在这里,竞技体育与科技创新将碰撞出精彩火花。

科技之光闪耀世运火炬传递

7月15日,在成都武侯祠美术馆前,一场特殊的火炬交接仪式吸引了众人目光。电子科技大学程洪教授与其研发团队志愿者林寒共同完成了第55棒火炬传递。

值得一提的是,林寒借助我国首款完全自主研发的外骨骼机器人完成传递。当这位曾经需要轮椅代步的志愿者挺直腰杆、稳稳接过火炬时,现场响起热烈掌声。程洪教授表示:"这一刻完美诠释了科技创新如何为体育精神赋能。"

这款外骨骼机器人不仅展现了我国在智能装备领域的突破,更让科技与人文在火炬传递中实现完美融合。这场特殊的火炬接力,成为本届世运会"科技赋能体育"理念的最佳注脚。

科技助残的十年攀登路

在成都世运会火炬传递现场大放异彩的外骨骼机器人,背后凝聚着研发团队十余年的心血。这款被林寒亲切称为"第二副骨骼"的智能装备,已经历七次重大技术升级。

从2011年项目启动至今,布法罗团队始终坚守一个信念:用科技力量帮助运动功能障碍者重获站立行走能力。程洪教授回忆道:"2015年第一代原型机让林寒实现首次站立时,我们就知道这条路走对了。"

技术突破的轨迹清晰可见:穿戴时间从最初需要三人协助缩短至现在单人即可完成;控制方式由机械按钮升级为智能肌电感知;行走姿态越来越接近自然步态。2018年,第三代产品获得创新医疗器械认证,标志着技术正式进入临床应用阶段。

如今,第七代产品正在攻克全地形适应这一世界性难题。"科技创新的终极意义,是让特殊群体也能享受科技带来的改变。"程洪教授的话语中,透露着科研工作者的执着与温度。

布法罗团队的外骨骼机器人技术之所以能在业内独树一帜,关键在于其三大核心技术突破。程洪教授向我们揭示了这些创新背后的故事。

首先是运动意图识别技术。不同于传统方案,团队创新性地采用脊髓信号解码和脑机接口技术,让脊髓损伤患者也能通过意念控制外骨骼完成动作。"就像为中断的神经搭建了一座数字桥梁。"程教授这样形容。

其次是独特的人机协同系统。通过深度学习算法,外骨骼能实时感知使用者的动作意图,实现近乎自然的步态配合。这项技术不仅帮助患者康复,未来还可能增强普通人的负重能力。

最后是轻量化设计突破。团队将新型复合材料与智能算法完美结合,在保证支撑强度的同时大幅减轻设备重量。目前,这项技术已在全国数百家医疗机构投入使用,帮助上万患者重获行动能力,更有家用版本让康复训练延伸到日常生活。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

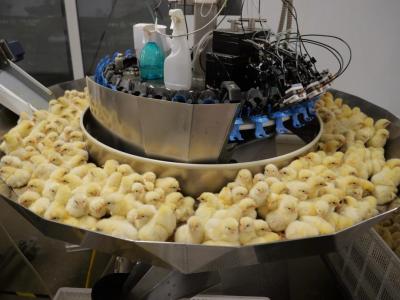

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监