广东发布第三批“人工智能+”场景,多个重大项目落地

9月19日,在广东省人工智能与机器人产业创新产品与服务发布会(广州专场)上,广东省正式推出第三批“人工智能+”应用场景,覆盖海洋经济、生态环境、文化、国资和能源五大领域,共26类细分场景,多项人工智能技术已实现初步应用并取得实效。会上还集中落地一批国家级重大项目,涵盖医疗、能源、公共安全等多个关键领域。

1.广东第三批“人工智能+”应用在哪些场景?

在海洋经济方面,人工智能技术被应用于海洋牧场增效、海上安全治理、生态保护、灾害预警和航道巡检五大场景。例如,深蓝科技研发的水下机器人可自动清洗养殖网箱,有效改善水体通透性,提升了养殖效率与水产品质量。

生态环境领域涵盖六大场景,包括污染溯源与监管、环境质量预警、生物多样性监测、固废识别、水务治理与减污降碳协同管理等。以小豚智能的无人艇为例,其投入使用后每日可替代3-5人完成水面巡逻任务,区域内乱扔垃圾等行为显著减少。

文化领域聚焦五大方向,包括虚拟场景构建、智能导览、文化内容生成、文物修复和智能客服。元象科技开发的大空间VR系统已适配多个文博场馆与景区,提供沉浸式观展体验。此前,广东还遴选了15个“人工智能+文旅”典型案例和8个孵化项目。

国资与能源领域分别梳理了五大典型场景。前者覆盖穿透监管、不动产运营、人才管理、公共服务与能耗管理;后者包括发电优化、电网调度、设备维护、用能管理和安全防护,推动能源系统智能化转型。

广东省工业和信息化厅副厅长吴红表示,广东正加速人工智能与机器人关键核心技术攻关,推动“人工智能+”与“机器人+”行动全面落地,构建产业链完整、生态健全、应用广泛的发展格局。

2.一批重大项目集中落地

本次发布会促成多个国家级与行业级重大项目落地,覆盖医疗健康、能源电力、公共安全等重要领域。

由广州数字科技集团牵头建设的国家人工智能应用中试基地(医疗领域)正式启动。该基地聚焦“人工智能+生命健康”,以“发现即控制”为目标探索疾病防控新路径,将打造开放共享的模型训练平台与国际协同创新生态,推动人工智能技术与广州优质医疗资源深度融合。

同时,国家人工智能应用中试基地(能源电力领域)的建设运营战略合作完成签约。该基地由南方电网主导,依托数字孪生技术推进人工智能在发电、输电、配电及用电环节的规模化应用,助力新能源消纳与电网稳定运行,服务“双碳”战略目标。

此外,新能源汽车停车库火灾监测预警与防控装备项目也在会上签约。该项目由大有中城数字科技与国机陆原工程设计研究有限公司联合打造,为国内首套集成“监测—预警—灭火—救援”功能的智能系统,可在5~10秒内识别火源、3分钟内启动响应,通过新型灭火剂与远程控制提升灭火效率。该系统未来还可推广至充电站、隧道、仓储等多元场景。

3.广州如何抓住风口更进一步

自国务院8月印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》以来,人工智能在科技、产业、民生等六大领域的应用不断深化。广州已集聚超2200家人工智能企业,构建了覆盖基础层、技术层与应用层的全产业链体系,在大模型备案数量、算力规模及可信数据空间建设等方面走在全国前列。

广州市发展改革委主任吴萨指出,广州正处在由“制造立市”向“智造强市”转型的关键阶段,人工智能是推动产业升级、破解治理难题、巩固大湾区核心引擎功能的重要抓手。

为强化产业支撑,广州设立了人工智能产业投资基金,围绕算法研发、智算基础设施、垂直场景应用和具身智能等领域开展精准投资,构建“天使+VC+Pre-IPO”全周期金融服务链条,重点支持早期、硬科技类项目。

目前,广州已涌现全球首个交通行业大模型、国内首个教研大模型等创新成果,备案大模型达48款,应用于智慧城市、交通、制造等九大领域。智算服务平台纳管算力超1.2万P,上线了全省首个城市可信数据空间,公共数据授权运营目录超5300项。

作为广州“12218”现代产业体系中的战略性新兴产业,人工智能与机器人正加速赋能千行百业。截至今年8月,广州智能装备与机器人产业市场主体超过39万户,同比增长15.3%;人工智能领域新登记市场主体数量同比增长近90%,创新活力持续增强。公共数据运营平台、可信数据空间等基础设施加快完善,医疗、能源等中试基地建设稳步推进。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

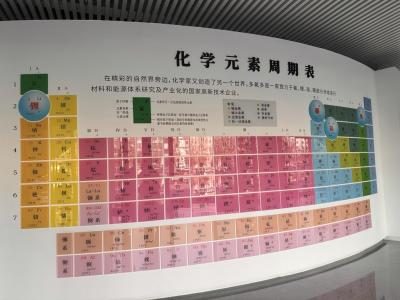

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

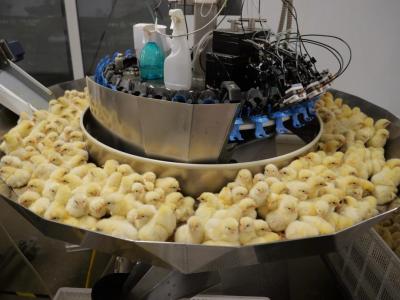

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监