中国推动“人工智能+”全球合作 构建智能时代命运共同体

人工智能正深刻改变全球竞争格局,成为推动经济社会转型的关键力量。然而,技术发展失衡、治理规则碎片化、智能鸿沟加剧及技术霸权等问题,正制约各国共享智能红利。在此背景下,国务院近日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将“人工智能+”全球合作列为六大重点行动之一,倡导以普惠共享和共建治理体系为核心,推动人工智能成为造福全人类的公共产品。该倡议秉持“智能向善”理念,强调以合作促发展,在发展中深化合作,为全球人工智能治理提供开放而自主的中国方案。

一、“人工智能+”全球合作将筑牢共同发展的坚实根基

全球人工智能治理正迈入机制化新阶段。2025年8月,联合国通过决议设立“人工智能独立国际科学小组”与“人工智能治理全球对话”,体现出国际社会对弥合数字鸿沟、强化AI合作的共同意愿。这些机制将综合评估人工智能在社会、经济、伦理和文化等多方面的影响,致力于构建更加公平、包容的全球治理框架,助力发展中国家能力建设。我国适时推出“人工智能+”全球合作倡议,正是对这一趋势的积极响应,展现了大国责任与远见。

在技术层面,开放合作是突破创新壁垒的必由之路。我国支持建设人工智能开源社区,推动模型、数据集等核心资源有序开放,持续降低全球研发门槛,促进技术共享与协同创新,为缩小智能鸿沟提供坚实基础。

在治理层面,多边协同是应对跨国挑战的关键路径。中国支持联合国发挥主渠道作用,积极参与数字治理国际协议落实,深化治理对话与技术标准协调,推动人工智能发展更加安全、可控,实现从技术追随者向规则塑造者的转变。

在伦理层面,我国将技术伦理深度融入人工智能能力建设,倡导发展以人为本、符合人类共同价值的技术路径,为全球人工智能治理提供伦理导向,推动科技治理体系更加公正合理。

二、构建多层次立体化全球人工智能合作网络

自2024年担任上合组织轮值主席国以来,中国积极推动该组织框架内的科技创新合作,人工智能成为发展最迅速的领域之一。今年5月,中国—上合组织人工智能合作论坛在天津成功举办,发布《人工智能应用合作中心建设方案》,倡议成员国共同夯实AI基础、推动数字设施联通、深化产业对接与人才交流,推进人工智能技术普惠应用。

面对复杂多元的国际格局,我国宜采取分层、差异化的合作策略,构建广泛而稳固的人工智能国际合作网络。

与美国合作应坚持“斗而不破”,致力将“零和博弈”转化为“正和共赢”。2025年以来,美方多次升级AI芯片出口限制,试图遏制中国技术发展。尽管如此,微软、英伟达等美国企业仍积极接入我国DeepSeek等开源模型,反映非敏感领域仍存合作空间。中方可在开源生态、技术交流与国际协调等方面主动推进,同时强化自主创新与安全风险评估,实现开放与安全并重。

与欧盟合作应以规则互认和标准共建为切入点,搭建多边协商平台,探索在数字市场监督、数据跨境流动等领域建立适应性机制。中法联合声明及中欧数据流动工作组的设立,为双方在AI伦理与治理共识方面奠定基础,也为破解规则差异提供了可行路径。

与“一带一路”、东盟及非盟等地区的合作,则应聚焦能力共建与产业协同。通过技术培训、基础设施支持、联合实验室及应用场景共同开发,帮助相关国家提升人工智能发展能力。当前,中国—东盟已在语料库建设、智慧口岸、算力集群等领域取得实质性进展,中老、中马人工智能创新合作中心也正式落地,这些合作致力于技术本地化与跨境生态培育,正逐步形成互利共赢的区域数字市场。

短期来看,分层合作策略有助于应对国际复杂局面,为中人工智能发展营造有利外部环境;中期则可通过技术开源、标准协同与能力建设,推动形成更加公平普惠的全球AI秩序;长远而言,这一模式将重塑人工智能全球合作内涵,真正让智能技术惠及全人类。

结语

在技术飞速演进的时代,单边主导与技术割裂皆不可行。中国提出的“人工智能+”全球合作倡议,既服务于本国发展,更致力于推动人工智能在全球范围内的普惠应用,为破解智能鸿沟、完善治理体系提供切实路径。未来,中国将继续秉持开放、合作、包容、普惠的理念,与各国共同谱写智能时代的新篇章,携手构建人类命运共同体。

更多文章

-

沪上举行化学事故医学救援实战演练

一、实战复刻:协同联动筑牢救援闭环午后时分,一场模拟化学事故紧急医学救援的演习在沪正式拉开帷幕。场景设定为某化工企业生产区域发生有毒化学品泄漏,导致现场人员出现中毒症状。演习旨在检验本市应对此类突发事件时,各相关机构在预防、抢救、治疗等环节的衔接与处置水平。事故警报响起后,园区医疗站点率先行动,派出

-

山区药香漫科技 产学研共育致富苗

一、一线课堂:技术落地,药农易学深秋的渝东山区,薄雾轻笼,阵阵草药清香沁人心脾。近日,一支专注特色药材产业的科技服务队伍,相继深入多个区县的种植基地,围绕淫羊藿、山银花等作物,开展实地教学与技能传授,将一系列生态友好、高效益的栽培方法直接带到农户身边。在城口县的一处示范田里,当地种植户和合作社成员正

-

北大携手语料科技企业以海量语言数据库赋能智慧教育

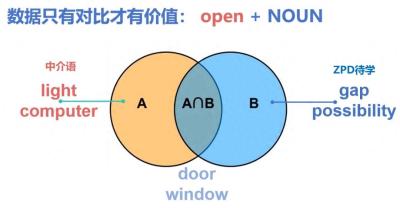

1.不止于规模 专为中文语境定制的“学习资源库”这一获奖项目本质是一个聚焦语言习得的巨型资源集合,其独特之处在于深度整合了超过千亿级的词汇与语句,并特别汇集了数十亿份国内学习者产出的英文文本,实时记录各阶段学习轨迹。区别于广泛采集的通用资源,该库依据语言教学的专业逻辑进行了系统性构建。通过建立规范统一的

-

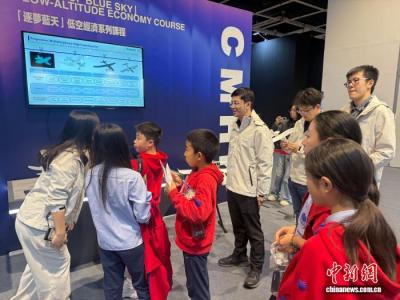

香港举办首届国际人工智能艺术节 科技融合艺术共探未来

香港首度迎来以“明日视界:虚实共生”为核心命题的国际人工智能艺术盛会,于会展中心正式启动。本次活动由紫荆文化集团推动,为期三日,力求构建亚洲领先的科技与艺术交汇平台,支持香港发展为国际科创与文化对话枢纽。众多来自全球的科学家、艺术家、企业及学术代表齐聚于此。香港特别行政区行政长官李家超以“集智显艺 融

-

科技着色长江岸,三峡红叶映红振兴路

一、成功破解“红不匀、红不久”困局长江三峡巫山段,每逢初冬,漫山红叶如霞似火。然而在过去,这绚丽的景色却受制于自然,呈现出颜色深浅不一、维持时间短暂的状况。重庆市林业科学研究院的专家冯大兰指出,作为景观主体的黄栌等树木,叶片变色深受气候与土壤条件影响,导致色彩斑驳、最佳观赏时间往往不足三十天,极大地