科技赋能传统美食革新 实验室成果加速走向百姓餐桌

眼下,位于沈阳的时丰酸菜产业园区正开足马力投入生产。作为东北酸菜产业升级项目的关键一环,该园区已建成百余座标准化发酵池,并配备了智能化生产车间。透过参观走廊的玻璃幕墙,自动化生产线上的白菜清洗、发酵、切丝、包装等工序尽收眼底。

令人惊喜的是,这家酸菜制造企业近六成产品畅销南方各地,成功打开了"东北味道"的南方市场。企业负责人刘策表示:"通过引进农业院校研发的特制菌剂技术,我们实现了酸菜在酸香浓度和爽脆程度上的灵活调控,既满足了不同地域消费者的味蕾需求,又确保了产品品质的稳定性。"

这样的创新案例正在食品行业不断涌现。推动科研机构与食品企业的深度合作,促进科技成果从实验室向生产一线转化,正成为区域食品产业提质增效的有效路径。

一、技术创新需求紧迫

近期,新民市法哈牛镇后沙河子村的党支部书记金海鰲频繁走访食品科研机构,为当地特色苦苣产业探寻升级之路。该村拥有五百余座种植大棚,年产量近万吨,延续二十余年的鲜菜直销模式已面临转型压力。

"经过充分调研,我们决定深耕苦苣的药用食用价值。前期投入数万元试制的苦苣饮品市场反响平平。对我们而言,农产品深加工最需要突破的就是技术瓶颈和市场渠道。"金海鰲坦言。

同样的困扰也出现在沈阳国字菜篮子公司的日常运营中。这家主营鲜切蔬菜配送的企业,曾长期受困于土豆切片保鲜难题。

公司质检负责人张丽影介绍:"我们主要服务火锅店和餐饮企业,土豆切片后极易氧化变色,以往只能通过水浸方式运输,每箱四十斤土豆片需搭配百斤清水。这种方式既加重搬运负担,又占用运输空间,途中溢水还会污染其他食材。"

转机出现在2022年与农业高校的技术交流活动。根据专家建议,企业改用真空包装工艺,顺利攻克了这一难题。随后又借鉴技术指导,成功解决了卤制鸡架色泽不均、加工耗时过长等系列问题。

有食品企业负责人透露,酱卤肉制品作为地方特色美食,在门店现制时尚无大碍,但要实现规模化生产和跨区域销售,就必须采用高温灭菌工艺以满足保质要求,而这又会影响肉质口感。"我们擅长风味调配,但在保持原有风味基础上延长保质期,确实是当前面临的技术短板。"

随着电商销售模式的普及,越来越多的食品加工企业开始注重对接消费端需求,持续优化产品和包装。然而受限于研发投入和技术储备,这些企业对科技创新的渴求正与日俱增。

二、辽宁味道添"香"卖全国

在沈阳农业大学食品学院的实验室内,研究生周亚俐正专注进行传统菜肴"锅包肉"的改良实验。近两个月来,她持续调整裹粉配方,系统检测成品的色泽、质地、含水率和含油量等关键指标。

"锅包肉作为广受欢迎的东北名菜,现做现吃时酥脆口感仅能维持半小时左右,随后就会回软。我们希望通过优化淀粉配比,延长酥脆保持时间,为这款美食的远程运输创造条件。"周亚俐解释道。

类似的食品科研项目在省内高校和科研机构中层出不穷,如何将这些实验室成果转化为实际效益已成为关注焦点。

长期从事传统食品工业化研究的张燕维教授认为,中式餐饮的标准化生产既是传承地域文化的重要载体,也是提升农产品附加值的关键途径。实现餐饮产业化并非简单复制传统工艺,而是需要对烹饪技艺进行系统性解析与重构。

"科研价值最终要体现在生产力提升上。近年来我们着力挖掘地方特色美食,研发了酸菜白肉、酱卤制品、狮子头等传统菜肴的预制化核心技术,已在多家企业实现产业化应用。"张燕维介绍。

目前,通过构建校地合作联盟、组织产学研联合攻关、选派科技特派员等举措,加速食品科技成果转化,助力地方特色食品产业升级,已在全省形成良好氛围。

面对前来指导的海参科技特派员,大连某食品企业负责人蓝振伟直抒诉求:期待高校协助建立海参加工标准体系,明确工艺参数,区分滋补级与食用级产品,深化海参活性成分研究,最大限度保留海参的营养价值和吸收效率。

"立足资源优势与传统饮食文化,将地域美食通过工业化手段转化为可流通的标准化产品,使其走出原产地、迈向全国市场。同时通过科技创新助推食品工业强省建设,这也是我们科研工作者的价值体现。"张燕维如是说。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

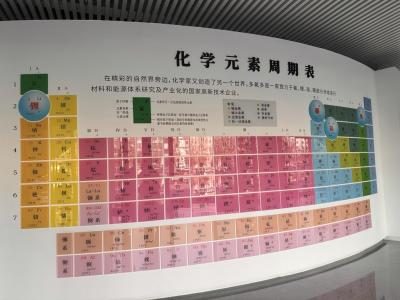

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

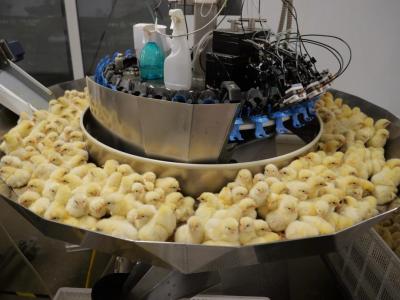

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监