当AI开始“编造世界”:技术狂奔下的伦理刹车片在哪里

据央视最新报道,人工智能技术正以惊人速度重塑社会运行图景——从智能客服即时响应到金融领域精准预测,从医疗影像辅助诊断到内容产业创意生成,AI已深度嵌入现代生活的毛细血管。然而,这项本应提升人类福祉的技术,近期却因"数字造假"乱象引发信任危机:当聊天机器人开始凭空杜撰学术论文,当智能助手将历史事件张冠李戴,当新闻生成器虚构重大事件,AI的"胡说八道"正从技术漏洞演变为社会风险。

深入观察这些"数字失真"案例,可归纳出三大病灶:一是时空逻辑的"记忆错乱",将不同时间线的事件强行拼贴;二是价值判断的"认知偏差",在涉及文化敏感议题时输出错误导向;三是信息生产的"无本之木",通过算法拼凑出查无实据的虚假内容。这些现象不仅暴露了训练数据偏差、算法黑箱等深层技术缺陷,更折射出人工智能伦理框架建设的滞后性——当技术进化速度远超规则制定进程,如何守住数字时代的真实底线已成为亟待解决的全球性命题。

AI“胡言乱语”的乱象,实则是技术逻辑、数据生态与治理体系三重困境交织的产物。从技术基因看,当前大模型本质是“概率游戏”——通过海量文本的统计关联生成回答,而非基于真实世界的认知推理。这种“鹦鹉学舌”式的运作机制,使其在面对逻辑推导或价值判断时天然存在缺陷,如同让擅长模仿的画匠去创作哲学著作,出错在所难免。

数据污染则是另一重隐患。训练数据中的噪音信息、文化偏见如同“数字病毒”,在算法放大下可能产生指数级危害。研究显示,仅0.001%的虚假文本就足以让模型输出7.2%的有害内容,这揭示了数据质量与AI可靠性之间的敏感关联——当输入池混入“毒水”,输出的必然是“毒奶”。

治理滞后更让问题雪上加霜。目前AI领域尚存“监管真空”,从伦理准则到产品标准均缺乏强制约束,导致劣质模型得以堂而皇之进入市场。其危害具有“温水煮青蛙”效应:虚假信息在社交媒体裂变传播,文化偏见潜移默化扭曲认知,最终可能动摇社会共识的根基。当技术进化速度远超治理能力,如何构建“数字安全网”已成为关乎文明走向的必答题。

破解AI“信口开河”的困局,需构建技术、监管、行业协同共治的防护网。技术方应筑牢数据“防火墙”,通过多源数据交叉验证、动态纠错算法迭代,为模型装上“事实校验器”;监管层需加快立法进程,针对不同风险等级的AI应用建立“红绿灯”管理制度,尤其要强化对教育、医疗等敏感领域的合规审查;行业组织则要推动建立“数字伦理公约”,明确技术应用的边界红线,避免无序竞争引发的价值失焦。

值得关注的是,政策层面已释放积极信号。新出台的《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确要求服务提供者对生成内容“打标溯源”,这相当于给AI输出加上了“数字身份证”,为后续追责问责提供了依据。历史经验表明,每一次技术革命都需要治理体系的同步进化——从工业革命的安全规范到互联网时代的隐私保护,唯有将伦理约束嵌入技术基因,才能避免“先发展后治理”的被动局面。当开发者秉持向善初心,监管者坚守安全底线,使用者提升媒介素养,方能在技术狂奔的时代守护住人文精神的灯塔,让AI真正成为照亮人类未来的火种而非迷雾。

更多文章

-

浙江科创格局焕新:企业梯队成势 创新生态跃升

当时间的指针行至2025年末,浙江的创新图景正在经历一场深刻的演化。年初,一组被称为“杭州六小龙”的科技企业崭露头角,以其突破性的技术与市场表现,拉开了这一年的序幕。它们的集体涌现与稳健成长,不仅成为年度热词,更标志着一个以高潜力科技企业为主角的发展新篇章已然开启。然而,故事并未止步于此。在虚拟现实、智

-

沪举办智能教育研讨会 共话AI推动教学创新路径

近日,上海举办了一场围绕智能技术与教育融合发展的学术会议。与会专家与教师共同探讨了如何借助新兴科技推动教学创新,构建适应数字时代的教育新环境。本次活动由多家教育研究机构、学术团体及企业联合筹办。会上,上海市教育学会负责人指出,人工智能正在深刻改变传统教学形式,推动教育向个性化和均衡化的方向发展。来自

-

制造企业理性布局人工智能 技术扎根产业求实效

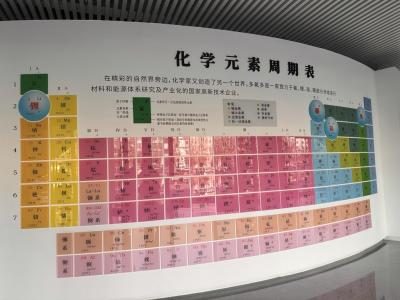

当前,人工智能正从概念探讨加速融入实体经济,成为驱动制造业革新的关键力量。在氟化工行业处于领先地位的多氟多公司,较早启动了智能化转型,构建了一套涵盖数据基础、场景应用与产业融合的完整实践体系。位于河南的氟基新材料研发基地内,一面醒目的元素周期表勾勒出企业的技术布局——其产品深度关联了表上前段多个关键

-

人工智能角逐推升资金投入,全球数据枢纽布局加速扩张

标普全球最新统计指出,本年首十一月,全球范围投向数据枢纽的资金累计已接近610亿美元,超越上年总额,刷新历史纪录。行业分析指出,科技领军企业及基建开发商正全力扩充数据处理能力,以应对由智能技术发展带来的庞大运算需求。一、“当前投入仅为开端”数据显示,数据枢纽建设正进入高速扩张阶段。今年前十一月达成的上百

-

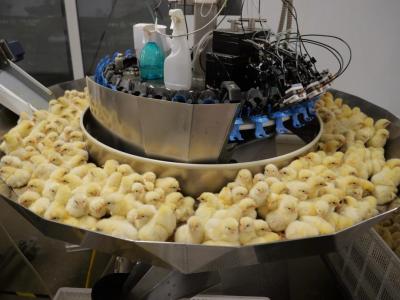

技术赋能养殖业 松桃智能养鸡助农增收

在松桃太平营街道的一家禽苗培育场内,近期一批禽苗正装箱运往外地。养殖区里,设备自动运转,环境调控系统持续监测,确保孵化条件稳定。这座现代化养殖场目前有大量种蛋处于孵化阶段,雏禽不断破壳,展现着当地养殖业的活力。自引入重点企业后,松桃蛋鸡养殖逐步走向科技化与规范管理。通过采用自动喂养、光照调节、环境监